本記事では、東北各地で今もなお活躍し、或いは役目を終えて静かに眠る、そんな歴史深い隧道(=トンネル)たちを道路愛好家の目線で紹介する。土木技術が今日より遙かに貧弱だった時代から、交通という文明の根本を文字通り日陰に立って支え続けた偉大な功労者の活躍を伝えたい。

季刊誌「おでかけ・みちこ」2020年6月25日号掲載

“鳥海の上高地”へと通じる、暗い針穴

2020年5月末のある午後、由利本荘市鳥海町の下直根バス停から、子吉川の大峡谷を遙か眼下に見る砂利道を進んだ。私がここを訪れるのは3度目か。道の進行方向は鳥海山を向いているが、白亜の美貌は前衛の山々に隠されて、麓のようには眺め得ない。既にここは鳥海の懐中である。やがて、古代ローマの水道橋を思わせる巨大なコンクリートの発電用水路橋を潜ると、その先にやや唐突に1本の隧道が現われる。「袖川第1隧道」だ。

はじめて見た誰もがその狭さに驚く。由利本荘市の資料によれば、幅2.6m、高さ2.1mだという。これは普通車が通行できる限界に近い。なんともドライバー泣かせだが、救いは長さが29mと短いことで、暗闇を感じる間もなく安堵の解放となる。

だが1分後、強烈な狭さをそのままに、長さを20倍に増した「第2隧道」が現われる。全く飾り気のない、どこかマンホールを思わせるような坑口だ。闇を覗いた印象は、山を貫く針の穴。626mも先にある出口は、ほぼ点にしか見えない。時には隧道内外の大きな温度差から、ゆらりと水蒸気が立ちこめることもある。

覚悟が決まったら挑戦しよう。ただし、自動車で通り抜けようとする場合、途中で嫌になったとしても方向転換は出来ないので、一層の覚悟が必要だ。多分来ないとは思うが、対向車の灯りがないことも念のため確かめて。

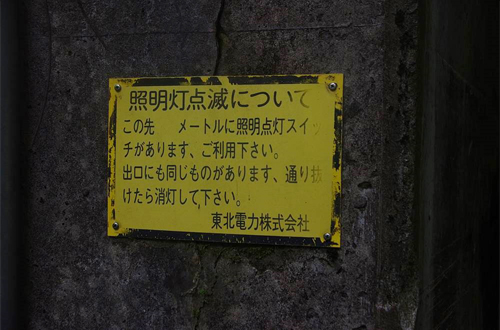

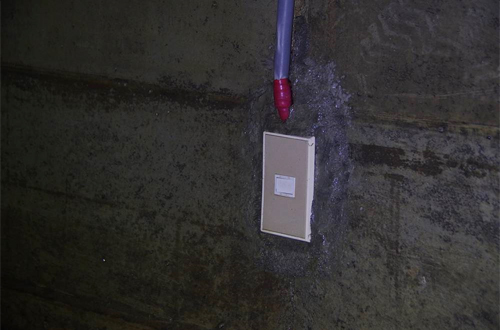

なお、坑口には「隧道内に照明スイッチがあるので利用せよ」という東北電力からのありがたいアドバイスがあるが、そのスイッチは故障しているので、各自で照明の準備が必要だ。

隧道内はいつでもひんやりとした空気に包まれている。四方の壁から伝わる地中の冷気が、洞内の空気を冷やし続けているせいだ。古ぼけたコンクリートの内壁は結露のために濡れている。滴る水で路面にも小さな水溜まりが無数にある。幸い舗装はされている。私が初めてここを訪れた15年くらい前には未舗装で泥濘んでいた。

天井には相当の間隔を開けて、裸電球がぶら下がっている。また、15mほど入ったところの壁に、全く目立たないが、この照明を点灯させるためのスイッチがある。18年前に初めて訪れた時には既に故障していたが、その後修理されたことがあるのかは分からない。とりあえず、今回も点かなかった。

入口から100mほどは狭いながらもちゃんとしたコンクリートのトンネルだが、やがて内壁が不気味な凹凸に覆われるようになる。これは掘ったままの岩盤(素掘り)にコンクリートを吹付けた施工である。完成当初、地質の悪い部分だけがコンクリートで巻き立てられていて、大半は素掘りだったが、後に落盤防止のために吹き付けによる補修が行なわれたらしい。

この狭い隧道を歩行中に、もし車が来たらどうするか。壁に張り付いて避けるのは、磨り潰されそうでたまらない。そんなあなたの強い味方が、向かって右側の壁に掘られた、人ひとりが収まれるサイズの横穴だ。これを待避坑いう。長い隧道内に合計9箇所存在している。鉄骨で補強されているので頑丈そうだが、如何せん狭い。しかも滅多に使われていないらしく泥濘んでいる。なお、待避坑にはもう一つの効用がある。自分がどのくらい進んだかのバロメータになることだ。全部で9箇所と知っていれば励みになるだろう。(ただし等間隔ではない)

待避坑を4つ見送った先に、突然隧道が広くなる場所がある。ここは待避所で、隧道内において唯一対向車とすれ違える場所だ。そんなわけでありがたいものなのだが、壁を補強する鋼鉄製セントル(支保工)や、小石が落ちるのを防ぐ木製防護壁が老朽化しているため、往年のSFホラー映画「エイリアン」シリーズを彷彿とさせるような異様の空間を現出させている。この隧道を嫌いになる人が真っ先に嫌がるのはここだ。しかしここまで来たら残りは約半分。出口も点から丸に育ってきたので、頑張って欲しい。

そうそう、これは注意点! 二輪車で走ってみようという人は特に気をつけて欲しいのだが、隧道内の路面中央にずっと陣取っている排水溝は、ところどころ蓋が壊れている。だから、意識せずに中央を走ったり、子供心を出して「ペコペコペコペコペコペコ……」と音を立てて遊んだりすると、「ペコペコガシャーン!!」となるので、絶対に注意だ。私は最初に来たときやらかしている!(ドヤッ)

お疲れ様でした。600mオーバーの闇を突き抜ければ、そこは山峡の別天地、袖川だ。

袖川側の坑門には、隧道名を知らせる扁額が掲げられており、「直根林道第二隧道 延長626米」の表示がある。この直根林道という道路名は現在のものと異なっているが、道の来歴を示す重要な遺物である。

地上へ出るとすぐ目の前に、発電所の大きな取水施設がある。ここへ来る途中に見た水路橋の水は、ここで子吉川から取られていた。

取水施設を通り過ぎて少し行くと、視界いっぱいに明るい草原が広がる。だがよく見れば、草原に畦がある。周りをぐるりと高い山に囲まれた子吉川畔の小さな平地に、300年近い歴史を持つ袖川集落があった。戦後も6戸が暮らしていたが、昭和48年を最後に無人となって現在に至る。

集落跡の一番奥で子吉川を渡った先には、東北電力袖川発電所がある。鳥海山のいくつもの沢の水を水路で集めて発電機を回している。もとは鳥海電力という会社が大正15年に運転開始した古い発電所で、生み出された電気は主に隣県の酒田へ送られていたそうだ。昭和39年にオートメーション化によって無人となるまで従業員が勤務し、彼らも袖川の住人であった。

この写真は2002年に始めて袖川を訪れたときに撮影したもので、当時は半壊した分校跡が残っていた。次に訪れた2005年には基礎だけになり、現在はそれも草に覆われている。昭和24年に直根小学校の袖川冬季分教室が開校し、27年から43年まで常設の袖川分校として存続した(一時期、直根中学校冬期分校を併設)。昭和30年代の最も多かった時期には17人の児童が在籍したという。

集落奥で道が二手に分かれており、右折すると吊橋を渡って袖川発電所。直進の道は、子吉川沿いに百宅へ通じている。だが、狭いうえに荒れているので、自動車は通れない。この廃れた道の正体は、昭和39年まで直根森林鉄道が通っていた廃線跡である。通称「直根森林鉄道」、正式名「直根林道」は、鳥海山一帯の豊富なブナ材を伐り出す目的で、昭和13年に矢島営林署の手で敷設された。起点は、私が今回の旅をスタートさせた下直根バス停の近くにあって、そこから2本の隧道を抜けて袖川へ来たった砂利道の大半も、実はこの森林鉄道の跡だった。

つまり、あの恐ろしく狭いて長い第2隧道の生みの親は、森林鉄道だった。昭和13年の開通当時、全国屈指の長さを誇る森林鉄道用の隧道だったのだ。

もちろん鉄道といっても、あんなに狭い隧道を通れるのは、我々が普段見慣れた鉄道ではない。森林鉄道のレール幅(軌間)は762mmで、これは一般的な鉄道(1067mm以上)よりもだいぶ小さい。当然、そこを走る車両も小さく、現代の木材運搬トラックとは比べものにならない小型の機関車が、木材を満載した台車を何台も引っ張って、ガタゴトと盛大な音を立てながら、山を下っていた。

写真は「全国森林鉄道」(西裕之著)より転載した在りし日の直根森林鉄道だ。撮影場所は法体の滝の上流部にあたる玉田渓谷である。

袖川から百宅に至る辺りの子吉川を袖川峡と呼ぶ。訪れる人は稀だが、滔々とした青い流れが緑の岸辺に映える景色は美しく、“鳥海の上高地”と絶賛する人がいるのも納得だ。ちなみに、信州の本場“上高地”と袖川の間には、入口に長くて恐ろしい隧道を持つという共通点もある。本場のそれは既に失われて久しいが。そして、この袖川峡でも着々と鳥海ダムの準備工事が進んでおり、近い将来の大変貌は免れ得ない。

第1、第2隧道からだいぶ離れて、この袖川第3隧道がある。森林鉄道時代のままの素掘りの姿で、険しい岩場を潜っている。ちなみに下直根から百宅までの今回紹介した全線が、由利本荘市の市道法体線に認定されている。各隧道名も市の資料による。

なお、この第3隧道だけは昭和13年の直根森林鉄道の開通以前から存在していたようだ。昭和8年の地形図に既に描かれている。大正末の袖川発電所建設時に、百宅~袖川間に工事用資材運搬路が開設された可能性や、営林署の森林鉄道の開設以前から、百宅~袖川~下直根間には民間の運材軌道が存在したという話もあるので、小さな隧道の正体にまつわる謎解きはこれからの課題である。

第3隧道を過ぎて百宅の広い盆地に出る直前に、直根森林鉄道の遺構である大きなプレートガーダー橋が残っている。いかにも鉄道橋らしい形をしたこの橋の存在は、山峡の奥深くに文明をもたらした偉大な鉄道を証明している。だがこの橋も、百宅の集落と共に、ダムによる沈没の定めにある。

勇気を出し、灯りを手にし、針穴のような闇を潜れば、その先に小さな別天地が待っていた。電気や木材といった文明の礎は、大勢の知らない僻遠のところから生み出され、運び出されて、我々を支えてきた。山峡に住む僅か数人の暮らしを便利にした隧道が、実は同時に、都会に住む幾万の暮らしを益していたことを、この小さな旅は再確認させてくれた。

【完】