東北奇譚巡り

菅江真澄を驚かせた避疫神 ②

小掛のショウキサマ

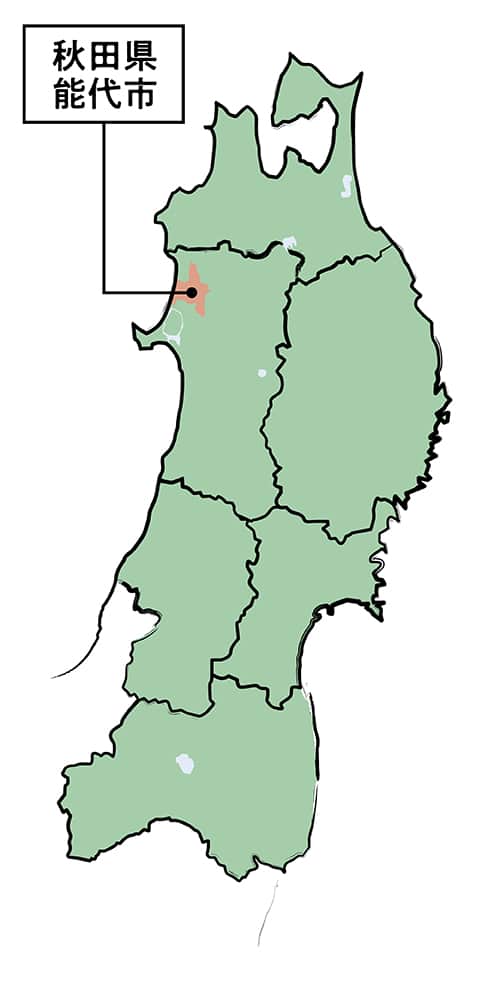

菅江真澄が「避疫神」を見た桐内村は、現在森吉山ダムの底に沈んでいる。ダム湖を見下ろす十四合同神社(北秋田市森吉)には、かつて桐内にあった人形の頭部が2体保存されている。杉の一枚板に顔が彫られ、全体を朱色に塗った痕跡がある。「避疫神」の子孫として村を守ってきた人形の一部なのであろう。

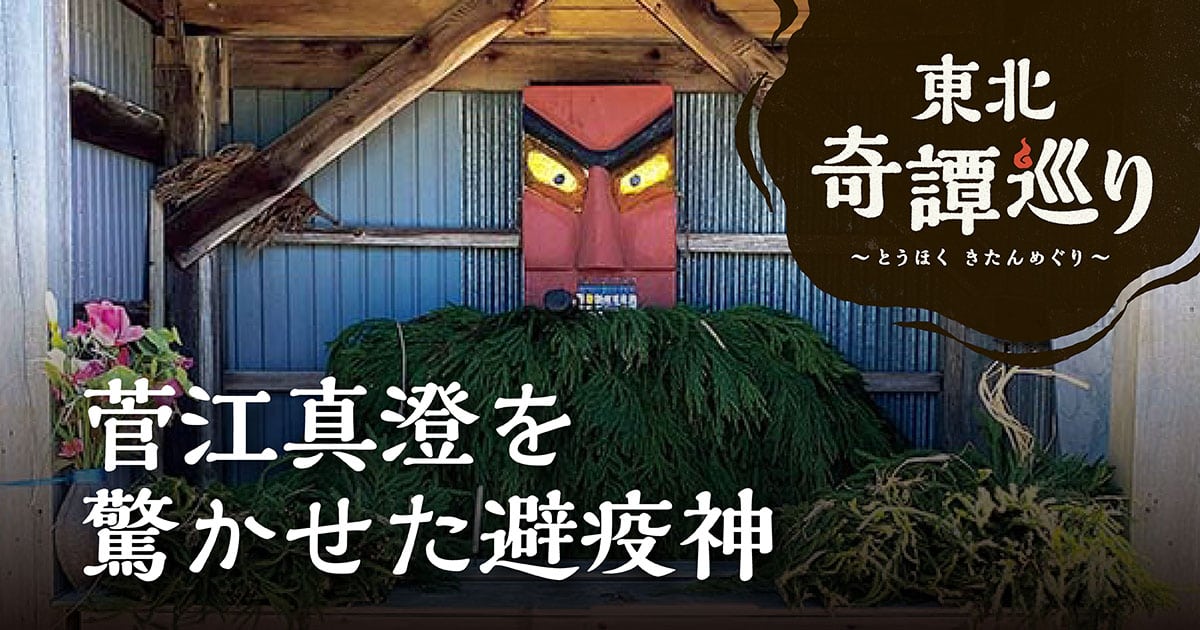

これらとよく似た頭部を持つ人形道祖神が、桐内から約40キロ離れた能代市二ツ井町に祀られている。小掛集落の守り神、ショウキサマだ。

小掛は米代川の支流、内川沿いにある約70戸の集落。村の入口に男体のショウキサマ、出口付近に女体のショウキサマが立っている。どちらも体長は1.8メートルほど。本体はカヤで出来ており、頭部は木製で口には煙管をくわえている。全身に杉の葉を纏い、腰蓑の下にはそれぞれシンボルとなる性器が取り付けられている。

ショウキサマのお祭りは毎年9月の第一日曜日に行われる。男女のショウキサマを村の中心部にある広場に運び、新しい杉の葉に付け替えてから互いの性器が交わるよう向かい合わせる。その周りを村の人々が大きな数珠を持って囲み、それを回しながら「ナンマイダー、ナンマイダー」と念仏を唱える。ショウキサマの交合と念仏のパワーで、悪霊を退散させようという「まじない」だ。

その後、若者がショウキサマを背中合わせに担いで村を練り歩く(近年は軽トラやトラクターに乗せて運ぶこともある)。最初に女体の祠の前まで行き、そこで再び男女のショウキサマを合わせて念仏と数珠回しを行う。女体を祠に納めた後、男体を村の入口まで運び、そこでまた数珠回しをして行事は終わる。

かつては疫病が流行るたびに、男体、女体を祠から出して家々を祓ったという。ショウキサマは災いから村人たちを守り続けてきた「避疫神」なのだ。

ゴールにたどり着くまで、一度も休んではいけない。

道の駅のシンボルに

能代市二ツ井町にある「道の駅ふたつい」には、小掛の人々が制作したショウキサマのレプリカが一体展示されている。ユニークな姿が来場者の目を引き、記念写真を撮る人も多い。年間100万人近くが訪れるこの施設の目玉の一つだ。

220年以上前、菅江真澄を驚かせた「避疫神」の子孫は今、道の駅のシンボルとして親しまれている。これからも秋田路を行く旅人の安全を見守っていくことであろう。

定期的に小掛の人々によって杉の葉の衣替えが行われている。

プロフィール

小松 和彦

秋田市在住。工芸ギャラリー・小松クラフトスペース店主。民間信仰や花柳界を中心に秋田県の郷土史を研究している。共著に『村を守る不思議な神様・永久保存版』(KADOKAWA)、『秋田県の遊廓跡を歩く』(カストリ出版)など。秋田魁新報電子版で『新あきたよもやま』連載中。