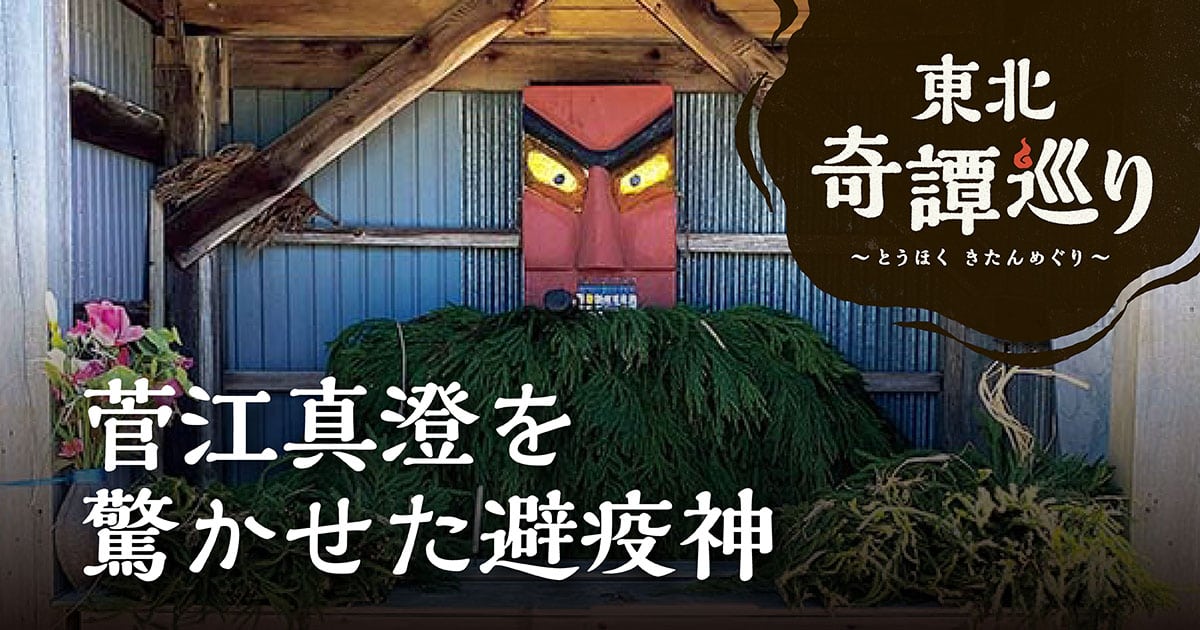

東北奇譚巡り

菅江真澄を驚かせた避疫神 ①

人形道祖神の宝庫

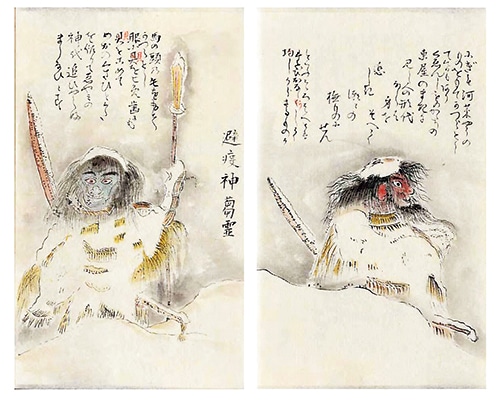

享和2年(1802)12月12日、一人の男が森吉山麓(現、秋田県北秋田市)の小又川沿いの道を歩いていた。桐内という村に入ると、道の両脇に雪に埋もれながら立つ異形の人形が男を驚かせた。馬の毛を髪にし、赤と青の面を付けた男女一対の人形である。これらは疫病を避けるために村境に祀られた「避疫神」(※)だという。

男の名は菅江真澄(1754〜1829)。30歳で故郷の三河国(愛知県)を出て、76歳で角館にて病没するまで、東日本各地の風土を詳細に記録した。彼の47年間の旅の中で現在の秋田県に滞在した期間は約29年。村々を歩く中で、「避疫神」と同じ目的で祀られている人形神を数多く目にした。

真澄はこの風習について「村境にワラ人形を作り、刀や剣を持たせて立てる。春と秋にこれを作り替えたり、塗り替えたりする。疫神を避ける祭りで、秋田路ではたくさん見られる(要約・『雪の出羽路・雄勝郡』)」と記している。

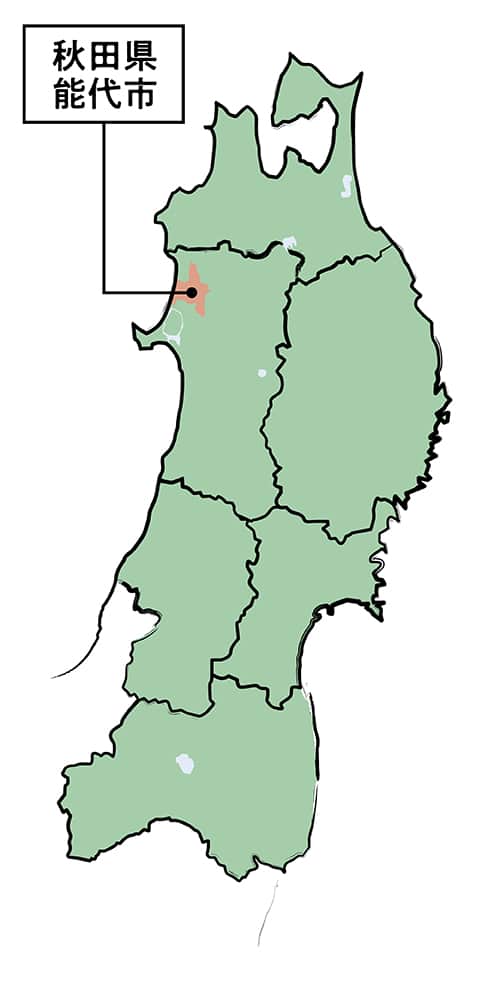

現在でも秋田県内にはこうした人形が各地に祀られており、地域によってショウキサマ(鍾馗様)、ニンギョウサマ(人形様)、カシマサマ(鹿島様)などと呼ばれている。これらの人形神は、民俗学者の神野善治によって「人形道祖神」という名称で分類され、東日本各地に分布している中で、とりわけ秋田県に集中していることがその研究によって示されている。

私とイラストレーター・宮原葉月によるユニット「秋田人形道祖神プロジェクト」は、2018年から秋田県内各地の人形道祖神を調査してきた。ワラや木で作られた人形の他、「かつて人形の頭部に被されていたお面」、「自然石をワラで細工し人形に見立てたもの」などを含めると、現在150カ所以上で確認できる。

その形態は高さ4.5メートルの巨大なワラ人形から60センチに満たないものまで様々だ。これらを祭る集落では定期的に作り替えや塗り替えを伴う行事が、春から秋にかけて行われている。

※避疫神:読み方は「さえのかみ」、「ひえきがみ」、「えやみをやらうかみ」などが考えられる。

プロフィール

小松 和彦

秋田市在住。工芸ギャラリー・小松クラフトスペース店主。民間信仰や花柳界を中心に秋田県の郷土史を研究している。共著に『村を守る不思議な神様・永久保存版』(KADOKAWA)、『秋田県の遊廓跡を歩く』(カストリ出版)など。秋田魁新報電子版で『新あきたよもやま』連載中。