大河ドラマで浸透、「片倉小十郎」の城

伊達政宗の腹心、片倉小十郎景綱が城主を務めた白石城は、宮城県白石市の中心部にそびえ立つ。JR東北本線白石駅、東北新幹線白石蔵王駅が最寄り駅となり、だれもが行きやすい城址として人気が高い。

片倉小十郎といえば、冷静沈着な知将として知られる。

NHK大河ドラマ『独眼竜政宗』(原作山岡荘八・脚本ジェームス三木 昭和62年)では西郷輝彦さんが好演、姉・喜多の役は竹下景子さんが演じた。「白石城といえば、片倉小十郎・喜多」というイメージは、このドラマの配役が寄与したことで定着したと、そう言ってよいだろう。

今なお、この大河ドラマのイメージ効果は大きい。

歴史講座の城郭講師を頼まれ、伊達家家臣団の顔ぶれを説明するときなどは、とても役立つのだ。

伊達政宗のことは誰でも知っているが、「茂庭(もにわ)綱元(つなもと)」と言っても誰もピンとこない。でも「村田雄浩さんが演じましたね」と一言付け加えただけで、聴衆の方々は「あぁー!あの人」とうなずく。村田さんの演技は綱元のイメージにピッタリだった(あくまでも個人の感想です)。

江戸時代の白石城は、仙台城主伊達家の抱城として存続した。「城主」は片倉氏だが、伊達家から城の管理と合わせて一円の支配を認められていた。江戸時代は、一国一城令に基づき、大名がその分領内(いわゆる「藩内」)で所有できる城郭は「居城」だけに限られていた。しかし伊達家は62万石の大大名であり、その所領も広いことから、特例として「抱城」(支城)、白石城の所有を許されていたのである。

現代の「白石城」、復元の気運高まる

その白石城は明治6(1873)年に廃城と決まり、翌年、建造物が取り壊された。石垣も時の流れの中でそのほとんどを失い、白石城を偲ぶ主な建築遺構は、わずかに市内の寺院に移築された2棟の城門を数えるのみとなった。

時代は変わり昭和40年代。全国各地で戦災焼失した天守閣の復興事業が行われると、市民の間には「白石城も再建を」との気運が起こったという。しかし三階櫓や大手門を写した写真が存在せず、また建築史料も乏しいとあっては計画そのものが具体性を欠き、教育委員会も計画策定に向けた予算措置を講じることはできなかった。小・中学校の校舎鉄筋化など、教育現場の施設整備が急務だったという。

そのような停滞感を一掃したのは昭和62(1987)年、冒頭に記したNHK大河ドラマ『独眼竜政宗』の放送開始だった。「城主」片倉小十郎とその姉が、主人公の活躍を支える準主役になったことで、白石城の存在が全国的に注目されたからだ。

その年、「白石春まつり」に合わせて開催された「片倉小十郎歴史展」には約33,000人もの人が訪れ、市民の郷土史への関心と、白石城復元の気運は一気に高まり、観光資源に乏しい現実を踏まえると、その必要性が現実味を帯びてきた。

最初は本丸大手門の復元促進運動から始まり、白石商工会議所を中心に募金の呼びかけが行われた。翌年には行政も動き出し、市は第三次白石市総合計画(通称「ホワイトプラン」)の中に「お城山整備計画」を盛り込み、益岡公園整備基本構想検討委員会を設置、さらに白石城復元基金条例を設けた。平成元(1989)年3月には検討委員会の答申があり、失われた石垣を積み直し、三階櫓を旧状と同じ規模、同じ建築方法(木造)で同じ場所に復元する―という方向性が示された。もちろん、文献史料の収集・発掘調査の実施も盛り込まれた。

市民が募金、復元基金は6億円超に

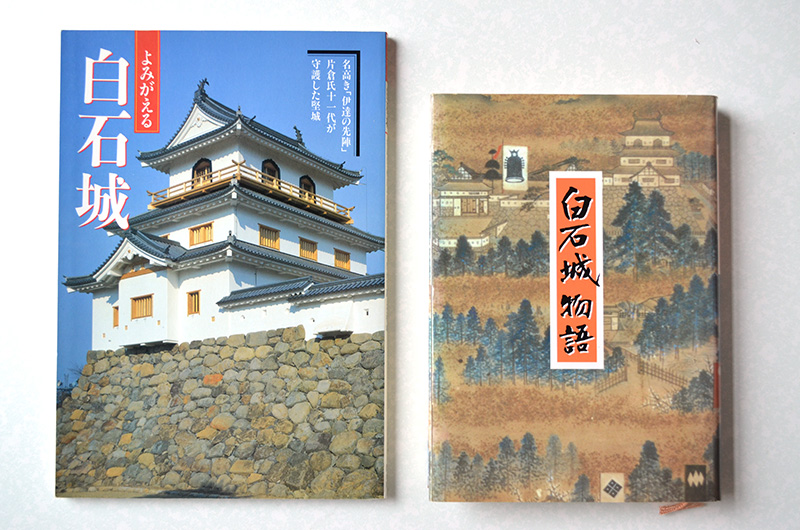

市民の盛り上がりは大きく、平成3(1991)年に白石城三階櫓復元推進市民の会が立ち上がり、募金・瓦の寄進、広報活動を担った。また読売新聞社白石支局の記者・名村栄治さんによる『白石城物語』が同紙に長期連載され、絶えず市民への情報提供が行われたことで、その関心を引き付けて離さなかった。

歴史系博物館整備・白石城復元のため、郷土愛に燃える白石市出身の篤志家が多額の募金を行ったという話もある。復元基金には最終的に個人寄付141名約6,100万円、法人寄付82団体約1億1,050万円が寄せられ、これに市一般会計積立金・利子が加わり約6億2,000万円が集まったそうだ。

「平成の白石城」完成への道のり

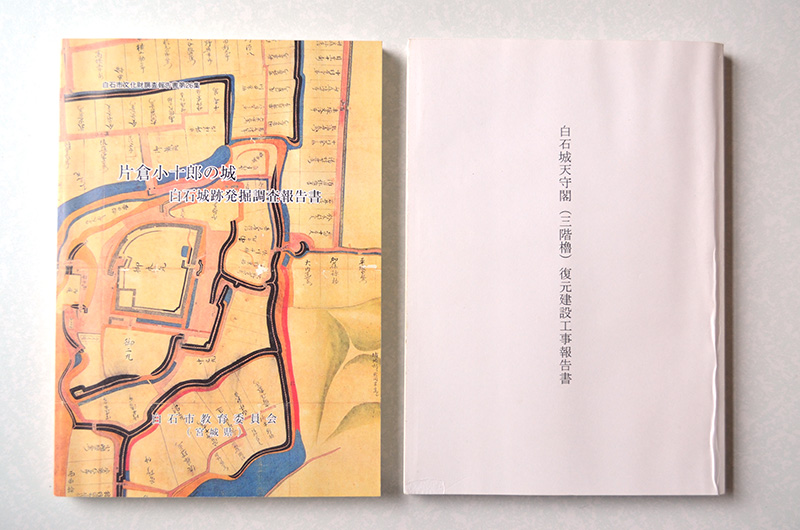

白石城の歴史的価値を検証・認識し、全国的な城郭復元への関心の高まりの中で「復元ありき」とならないように。そしてなによりも、白石城という文化財を未来の白石市民へ引き継ぐために。「復元」の学術的意義を高めようと、白石城調査指導委員会が発足した。平成2年度から同6年度まで、計12回にわたり委員会で調査成果が検討され、調査のための指導、検証が続けられたことの意義は大きい。

白石城址は国指定史跡ではない(昭和57年7月2日 白石市指定文化財 史跡)が、建造物の復元に際しては、「復元」というだけに、文化庁の専門官に助言を仰いだという。建築基準法や防災の観点から、現行法規の検討が慎重に繰り返され、関係省庁・機関への許可申請、確認申請が行われた。

史料・文献調査と並行し、平成2年に始まった発掘調査は復元対象の本丸三階櫓跡を中心に、本丸大手門虎口、井戸跡(2ケ所)、勘定所跡などで実施され調査面積は2,900平方メートル、約4年の期間を要した。

調査の関心は「三階櫓の遺構がどの程度残されているか」という1点に集中した。復元のための好材料が得られるか、どうか、カギを握った。

また本丸大手門跡は調査前から遺構の保存状態が良かったこともあり、調査成果を踏まえ、三階櫓に引き続き復元することが決定した。

詳しいことを知りたい読者の方には、読み応えがある下記2点の報告書をお奨めしたい。この書籍は白石城の歴史探訪ミュージアムで購入可能だ。

右 『白石城天守閣(三階櫓)復元建設工事報告書』

白石城復元への主な経過

- 昭和62年

- 11月 総合計画審議会に「第三次白石市総合計画」の策定を諮問

- 昭和63年

- 8月17日 「第三次白石市総合計画」(通称「ホワイトプラン」)答申

- 8月22日 「益岡公園整備基本構想検討委員会」発足

- 12月 定例市議会において「白石城復元基金条例」制定

- 平成元年

- 3月3日 「益岡公園整備基本構想委員会」白石城復元を答申

- 4月1日 「史料調査研究会」設置

- 平成2年

- 10月初旬 「白石城調査指導委員会」設置

- 10月中旬 白石城天守台跡発掘調査開始

- 平成3年

- 3月30日 「白石城三階櫓他基本構想策定報告書」発行

- 10月5日 白石城三階櫓建設工事基本設計完了

- 平成4年

- 3月20日 白石城三階櫓建設工事実施設計完了

- 9月11日 白石城復元建設工事請負契約

- 10月4日 白石城復元建設工事起工式

- 10月21日 白石城復元建設工事監理業務委託

- 12月11日 白石城復元建設工事建築確認交付

- 平成5年

- 1月22日 石垣工事根締め式

- 4月11日 市民参加石垣栗石入れ

- 8月8日 市民瓦一枚運動記名会

- 11月1日 白石城天守閣建方開始

- 11月21日 白石城天守閣上棟祭

- 平成6年

- 6月2日 白石城資料館及び外構設計監理業務委託

- 10月5日 大手二ノ門建方開始

- 10月22日 白石城資料館休憩所改造工事請負契約

- 10月23日 市制40周年記念天守閣市民見学会

- 平成7年

- 2月8日 大手一ノ門建方開始

- 3月22日 大手二ノ門大扉吊込み

- 3月29日 白石城復元建設工事完成検査

- 同日 白石城資料館休憩所改造工事完成検査

- 5月2日 白石城復元建設工事落成式

(白石市『白石城天守閣(三階櫓)復元建設工事報告書』平成8年 より)

白石城の遺構・歴史・古絵図・謎に挑む『白石城物語』(右)

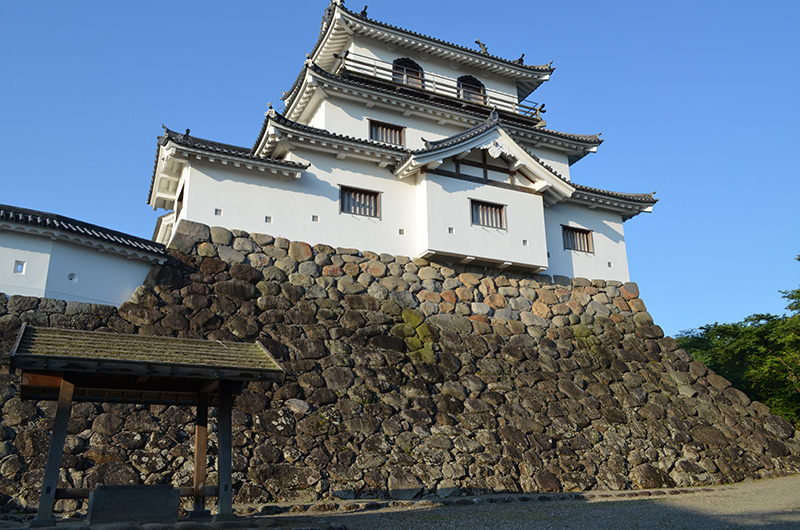

復元された白石城「天守閣」

平成6年初夏、私は東京方面へ向かう新幹線の車窓から、この復元工事の進みぐあいに目を凝らしていた。完成までに1年を切り、白石蔵王駅付近を通過するたびに、その光景を楽しんでいた。座席指定はいつもE席だったことは言うまでもない。

その1年後、5年ぶりに訪れた白石城のたたずまいは一変していた。

5年前、三階櫓跡の発掘調査現場を訪ねて以来のことだけに感慨は無量だった。

驚いたことは、三階櫓の名称が、いつの間にか「天守閣」に変わっていたことだ。歴史的には、「大櫓」と呼ぶべきだと思うのだが…。

「続日本100名城」(公益財団法人日本城郭協会)に選定された

したがって、ここからは三階櫓を「天守」と呼ばせてもらう。

「天守閣」という言葉は明治時代以降に使われ出したもので、江戸時代の史料には「御天守」「天守櫓」と記されるのが一般的だからだ。

ここに上れば「壺にはまる」

白石城天守の三重目

当時、天守の内部は木の香が芳しかった。『白石城天守閣(三階櫓)復元建設工事報告書』に記載される、建築用材の樹種と産地をみると、地檜(奈良県吉野産)、青森ヒバ(青森県金木産)、杉(奈良県吉野産)、松丸太(山形県酒田産・宮崎県日向産)、ラオス檜(ラオス産)が用いられている。工事報告書によれば、三階櫓造営時の用材に関する史料は確認できなかったそうだが、歴史的にみて、往時の主要軸材は青森ヒバ、ケヤキ、会津産の檜であろうと推定している。

木造復元の天守と三重櫓は、白河小峰城三重櫓(1991年・福島県)、掛川城天守(1994年・静岡県)に続いて3例目だが、竣工したばかりの白石城三階櫓は最大規模だ。

一重目はよその城の天守にくらべ、ゆったりとした雰囲気が漂う。建具が少ないので見通しがよいのもそのせいだろう。

二重目では広い武者走り(廊下)が印象的だし、木格子が入った立格子窓から差し込む外光が心地よい。木造復元ならではの優しさが感じられる。

急こう配の階段を上って三重目に立つ。ここはけっこう広く30畳ほどある。

花頭(かとう)窓(まど)という、釣鐘のような形の窓から外に出れば高欄(こうらん)を巡らす回廊に出る。とにかく眺望絶景だ。同時に復元された大手門と、それに続く土塀の複雑な構成を俯瞰してみるのも面白い。

ゆっくりと、城主の気分にひたりたいところだが、江戸時代の城では殿様が天守に登る機会はほとんどないのが普通である。「白石城の場合はどうだったのだろう」と、少し気になった。

とにかく、白石城の天守は「城の醍醐味」を堪能できるところだ。

旅人が心から寛(くつろ)げる、時が止まったような「壺な空間」を、一度は訪ねていただきたい。きっと満足いただけることだろう。

「白石城」ホームページにも、復元までの流れ・復元内容が掲載されているので閲覧をお奨めする。

http://www.shiro-f.jp/shiroishijo/info/index.html

さて、今日のお話は、みなさんの「壺」にはまっただろうか。

*

ご意見をお待ちしています。

また、「城あるき」のリクエストもお待ちしています。(*「城あるき」のリクエストは「まいにち・みちこ」編集室までどうぞ(お問い合わせのリンクが開きます)または、記事への感想にお寄せください。