東北奇譚巡り

祟り狐を祀る街、ひがしね ①

獣、飛脚となりて街道を走る

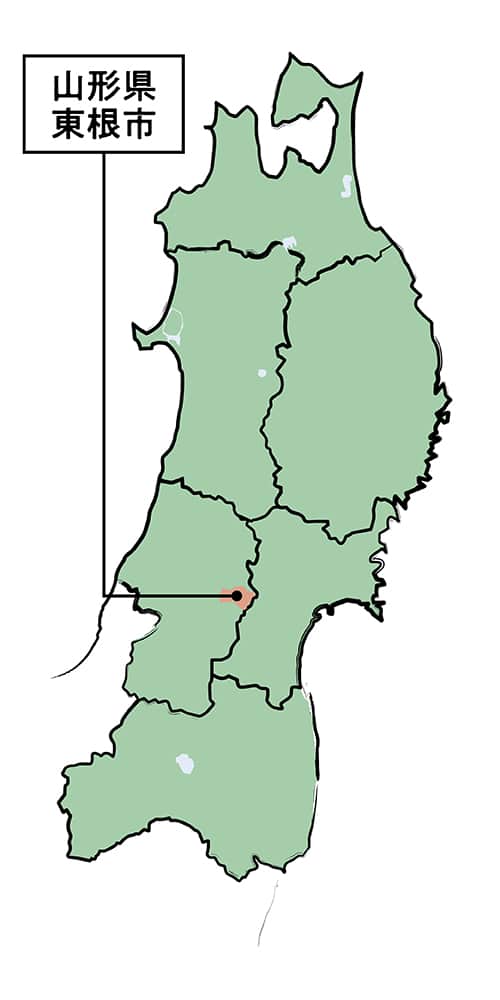

山形県村山地方、さくらんぼの産地として知られる東根市の六田地区に「狐の祟りを畏れて建立された神社」が存在することをご存知だろうか。お社の名は与次郎稲荷神社。このなんとも奇妙な名前を有した稲荷さまの、まことに不思議な由来を以下に紹介してみよう。

個性的な看板が立っている。

【慶長9(1602)年8月の夜、久保田藩初代藩主である佐竹義宣の枕元に白狐があらわれ「私はこの城がある神明山に棲む300歳の老狐です。築城にあたって巣を失いましたが、あなたが住処を与えてくれるなら忠義を尽くしましょう」と伝えてきた。義宣はさっそく白狐を家臣として招き、与次郎と名づけ飛脚に任命する。

この与次郎、江戸と秋田間約600キロの距離をわずか6日で往復する健脚ぶりを見せ、妻子を江戸に預けていた義宣にとってはまさしく救いの神となったのである。ところがあるとき与次郎が六田村(現在の東根市六田)の宿へ泊まったおり、その素性を怪しんだ村人の間右衛門と猟師の谷蔵という男がネズミの天ぷらと赤飯を使って与次郎をおびきよせ、正体が狐だと暴いたすえに惨殺してしまった。

すると──まもなく六田では精神に異常をきたす村人が相次いだ。みずから指を噛みちぎる者、石で自分の目を潰す者。はては妻子を殺める者や村じゅうに火をつける者まであらわれる始末。ついには疫病が蔓延して村民の大半が亡くなったのである。

報告を受けた将軍家は「これは狐の祟りである」と判断、与次郎を稲荷神として祀るべしとのおふれを出した。それが功を奏したものか変事はぴたりと止み、与次郎稲荷神社は地元の鎮守となって、いまなお畏敬の念を持って祀られ続けているのだ……】

季節によってその表情を多彩に変える。

なんとも壮絶なこの怪異譚、実は俗に〈飛脚狐〉と呼ばれる物語で、鳥取の桂蔵坊狐や奈良の源五郎狐など全国各地に類話が伝わっている。とはいえ「じゃあ珍しくない話なんだな」と結論づけるのは早計だ。

これらの多くは江戸中期以降に作られたとされている。つまり与次郎狐こそ飛脚狐の祖である可能性が高いのだ。では、元祖たる与次郎の正体は本当に狐だったのか。なにゆえ斯様に怪しい逸話が広まったのか。その真相を探るうち、意外な事実がいろいろと見えてきた。

「最上三鳥居」のひとつに数えられている。

プロフィール

黒木 あるじ(怪談作家・小説家)

1976年、青森県生まれ。東北芸術工科大学卒。 2009年に第7回ビーケーワン怪談大賞で佳作、第1回『幽』怪談実話コンテストで「ブンまわし賞」を受賞。2010年『怪談実話 震(ふるえ)』(竹書房)でデビュー。現在まで単著共著あわせて70冊以上を刊行。 著作に『山形怪談』(竹書房会談文庫)、『無惨百物語』シリーズ(KADOKAWA)、『掃除屋(クリーナー)プロレス始末伝』(集英社)など。『春のたましい 神祓いの記』(光文社)で細谷正允賞を受賞。