ひな祭りの日である3月3日から一週間経ってしまいましたが、今回はひな祭りのお話を。

旧暦ならまだ大丈夫ですし、実家でも確か4月になってからお雛様をしまっていたような…よし、セーフセーフ!

というわけで、今回は酒田のひな祭りで飾られる「傘福(かさふく)」についてお話いたします。

「傘福」は「笠福」とも呼ばれる酒田のつるし飾りで、「伊豆稲取(いずいなとり)雛のつるし飾り」「福岡柳川(ふくおかやながわ)さげもん」と共に「日本三大つるし飾り」として名を連ねています。

私が初めて傘福を見たのは、娘が1~2歳の春に実家へ帰省した時のことでした。

現在は国の登録有形文化財となっている旧料亭・山王くらぶで傘福の展示が行われており、母・私・娘の女三代で訪れたのですが。

その華やかさ、可愛らしさにただただ圧倒されるばかりでした。

つるし飾りの発祥は、伊豆稲取とされています。江戸時代に北前船を通じて稲取から酒田に伝わったそうです。

酒田の豪商・本間家の第三代当主である本間光丘が山王まつり(現・酒田まつり)で制作依頼した山車に傘があったこと、傘の中には魂が宿るという考えから祝いの席で願い事を託した飾りをつるす風習があったこと、子供の成長・良縁祈願・商売繁盛などを願ってつるし飾りを神社仏閣へ奉納する風習があったことなどが合わさり、傘福が広まっていったようです。

一時は廃れたようですが、2005年(平成17年)に酒田商工会議所女性会の方々が創立25周年事業の一環で復活させ、現在では全国的に知れ渡るまでに至りました。

酒田の傘福のつるし飾りには、商売繁盛を意味するものが多いようです。かつて北前船により「西の堺、東の酒田」と称されるほど湊町として栄えたからでしょうか。

また、傘福はひな祭りの他、端午の節句でも飾られています。性別に関係なく、子供の健やかな成長と幸せを願ってということなのでしょうね。

つるし飾りの種類は、ざっと数えただけでも60~80種類におよぶそうです。

傘福のつるし飾りは、山王くらぶの売店で購入可能のようです。

これらの他にも、椿や朝顔などの花、鳩や鶯などの鳥、蛸や海老などの海産物、椎茸や柿などの農産物、蔵の鍵や小槌など商売繁盛を象徴する飾りも数多くあるそうです。

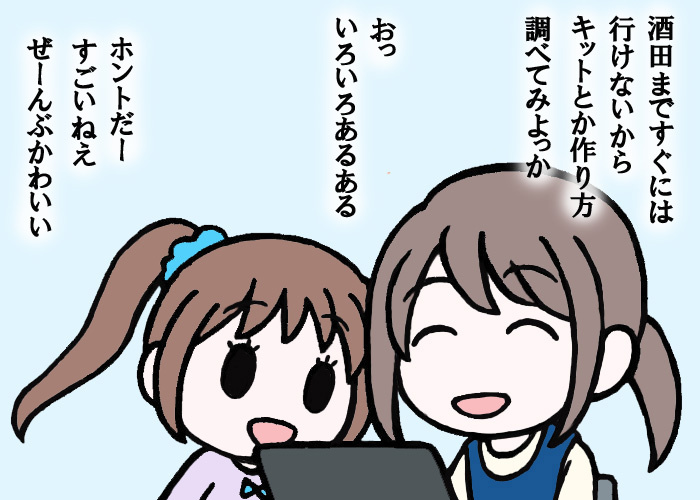

最近では、つるし飾りを手作りして楽しむ人も全国的に増えているとか。

ごく軽い気持ちでネット検索したり本で調べたりしてみたのですが。

娘は器用で手芸も好きですが、腕前は初心者小学生。私は不器用で手芸も苦手で、腕前はゼロというかマイナス。なので、母娘で手作りは見送りました。

幸い、山王くらぶでの2019年の傘福展示は12月27日までとのこと。

常設展示もあるそうなので、夏休みに帰省した時にゆっくりとあの雅で華やかな世界に浸らせていただきたいと思います。